幼保連携型認定こども園

おしらせ

学校法人 清明学園

Educational Institution Seimei Gakuen

保育理念

子どもにとって遊びは生活そのもの、学びそのものです。遊びをとおして多くの経験を重ねるなかで、生きぬく力を獲得していきます。遊びに没頭することで「集中力」を、子ども同士のかかわりから「集団生活のルール」を、自分以外の誰かから認められ、求められることで「自己肯定感」を育みます。子どもが遊びこめる環境づくり、子どもの心を育てる保育者のあり方を見つめ、「人・物・時間・空間・自然」などあらゆるものを、子どもの視点で考え、子どもの心に寄り添った温かい保育を目指します。

場所と時間、人とのふれあい

遊びこむための環境づくり

自ら進んでさまざまな遊びができるコーナーや、年齢やクラスを分け隔てず多くの友達と触れ合える場を園舎の内外に整えています。そうした環境で遊びこむことが、「集中力」「協同性」「意欲」「創造性」「思いやり」「感動」など、「生きぬく力」のもとになるのです。

ひとりひとりが違うこと

遊びあって、知っていく

やさしい子、好奇心旺盛な子、慎重な子、やんちゃな子、いろんな個性の子どもたちが一緒に遊ぶと、ときにはケンカもおこります。悔しい気持ち、友達を思う気持ち、嬉しい気持ち、協力する気持ち、友達との関わり方も遊びのなかで体験し身につけます。

助け合って、信じ合って

子どもたちの「今」を見守る

子どもはまわりにいる大人の日々の姿や行動、生き方を見て、良いことも悪いことも学びます。家庭とこども園という異なる環境で過ごす子どもの生活とその変化について、保護者と保育者は語り合い、助け合い、より深い信頼関係のなかで、日々の成長を見守ります。

石垣をのぼって、ブランコにのって、ひょうたん池で水遊びや焚き火で焼きいも。大切にしたいのは、子どもたちがこころとからだも、まるごと全部で遊びこむことです。

「おかだまのもり」には、子どもたちが全力で遊びこむための広い園庭があります。築山に登れる石垣、物見台に砂場やひょうたん池、ハイジブランコなど、心と体をたくましく育むための工夫や仕掛けがちりばめられています。年齢も性別も体の大きさもさまざまな子どもたちが一緒に遊び、初めてのことや難しいことにも挑戦します。最初は失敗してヒヤリとするかもしれません。けれど、何度もくりかえし挑戦するなかで、子どもは自分で考えて答えを見つけ、一つひとつ乗り越えていきます。これはまさに非認知能力(内面)が育っている証拠。昨日できなかったことが、今日はできるようになった。その達成感が子どもたちを強くします。

土があり木があり、水もある園庭では、時に火をおこすこともあり、自然とふれあいながら五感をフルにつかって遊びこみます。自分の好きな遊び、友達との関わり方、危険を察知して防ぐ方法、豊かな創造、意欲を広げるヒントなど、子どもが育つためのきっかけが園庭にはあふれています。

階段がなく簡単には登れない立体遊具は、子どもたちの挑戦心をくすぐり、身体と心と共に、高さを感じる力を育てます。

園庭のシンボル、ハイジブランコ。高さのある足場から、ぐっと地面を蹴ってこぎ出せば、空を飛ぶように風を切ります。

五感をフル稼働させ、全身で感触を楽しみます。汚れを気にせず、夢中になることで心がワクワクします。

ストライダーやバギーは、子どもたちと相談して決めた免許制。築山を下り、トンネルを抜け・・・縦横無尽に駆け巡っています!

雪や氷は冬の自然がくれる格好の造形素材。さまざまに形作ったり、ダイナミックに滑ったり!北海道の冬ならではの遊びです。

ポンプアップした地下水は川から池へ。その冷たさ!水しぶき!遊びがさらに潤い、ウォータースライダーにまで発展!

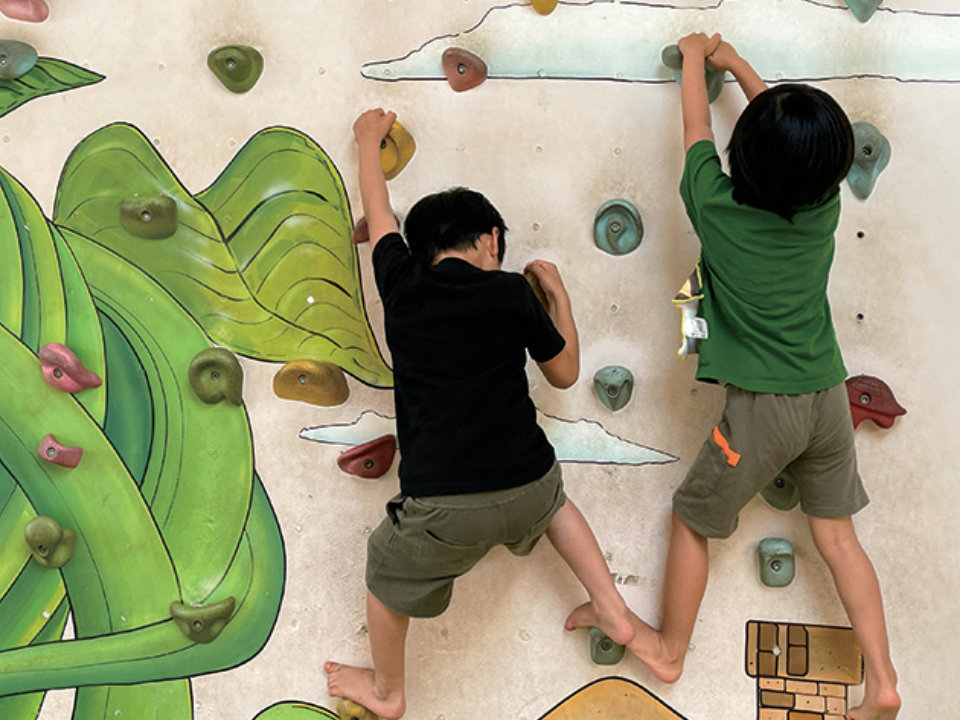

ホールのシンボルはジャックと豆の木のクライミング!平面を活かしたボール遊びやサーキットも人気です。

園の中と外をつなぐ縁側のような場所です。同じ遊びをしても少しのんびり、違う時間を楽しめます。

家庭的な雰囲気のなか、ごっこ遊びを通して異年齢の友達ともかかわれます。

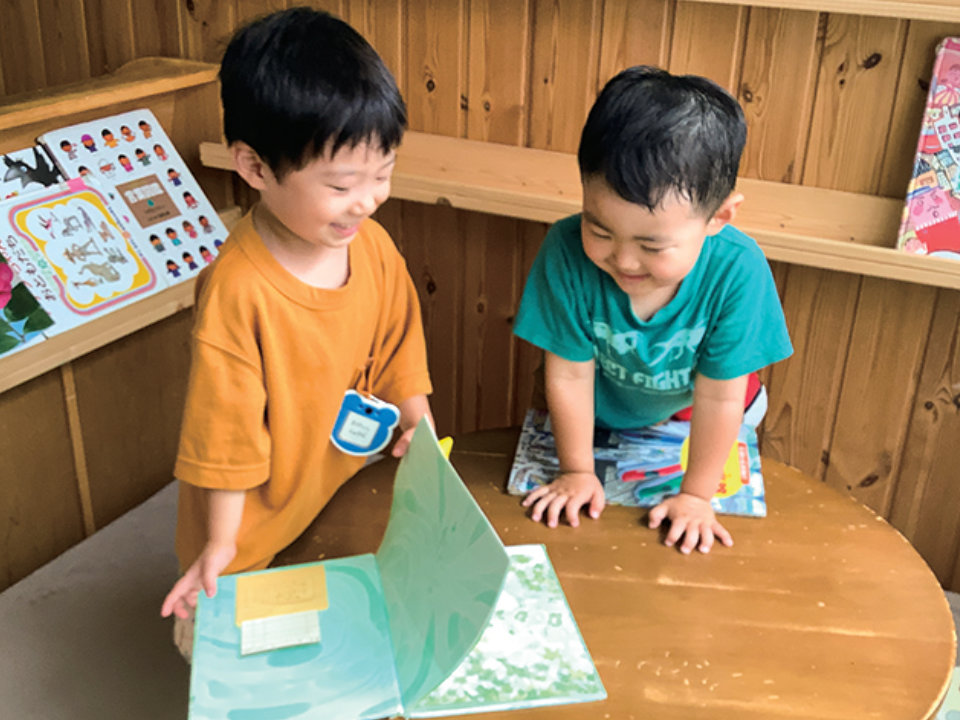

窓から光の差し込むスペースで、ゆったりと絵本を楽しんでいます。貸し出しもあり、ご家庭でも絵本に親しめます。

子どもはみんなアーティスト!好きな材料を選んで、思いつくまま自由に形をつくり表現します。

クラス保育後・土曜・長期休暇中に、子どもたちが過ごすわんぱくクラブ。料理や買い物など、生活を楽しみ、地域との繋がりも大切にしています。

みんなで食べるごはんは楽しい時間。「いいにおい」「あったかい」「なんだろう?」「ぷちぷちする」「おいしいね」と、子どもたちが自分の五感を開いて、感じる力を豊かに育む大切な時間です。こうして、子どもたちが食べる給食は、園内の「もりのキッチン」で作ります。味覚の発達する時期に本物の味を知ってもらうため、メニューは旬の食材を使っています。友達と一緒に準備や後片づけをすることで、食事のマナーやルールを自然に身につけます。

本物の味を知ってほしいから

献立は素材の風味を活かす

和食が中心です

安心な食材を、素材をいかす味付けで

乳幼児期は身体や味覚を育てる大切な時期です。食べ物本来の味を「おいしい」と感じる力を育むため、食材はもちろん加工品や調味料もできるだけ添加物の入っていない良質なものを使います。例えばお米は食味ランク特Aの道産ななつぼし、低温殺菌のこだわり牛乳、ベーコンなどの加工品は発色剤を使わない無塩せきのものなど。味付けはかつお節や煮干しでしっかりだしをとった薄味の和食が基本です。だしをきかせることで、薄味でもおいしく食べることができ、素材そのものの味を感じられます。

食器は食べやすく安全に

給食を盛りつける器は、子どもの手でも安定して扱える「強化磁器食器」や木製を使用します。乳児部の子どもたちが使用するものは、食器の周辺部に立ち上がりがあるので食べ物が逃げにくく、食べやすいつくりになっています。

からだをつくる大切な時期だから

不要なものを含まない

安心な食材を使います

アレルギーに配慮します

ご家庭と連携してアレルゲンとなる食材を取り除くなどの対応をします。代替食を用意する場合は、ほかの子どもとの差が少なくなるように配慮します。

成長に合わせた離乳食(乳児部)

子ども1人ひとりの成長に合わせて、そのときに必要な離乳食を用意します。体調に合わせて調理を変えることもできるので、栄養士と保護者で相談しながら一緒に考えます。

野菜を育て収穫します

畑やプランターを利用し、自分たちの手で野菜を育て収穫します。野菜と季節の関わり、自分の身体と栄養のことなど、食べ物の大切さを知ることができます。

乳児部

乳児部では1人の子どもを同じ保育教諭がお世話する育児担当保育を行います。初めて親元を離れる0歳から2歳の子どもが安心して過ごせるように、1人ひとりの育ちと生活リズムに合わせて子どもたちを見守ります。

乳児の生活のなかでもとくに大切な食事と排泄をいつも同じ大人が継続して行うことで、子どもとの信頼関係を築きます。また、食事やお昼寝をいつも同じ場所にしたり、リラックスできる場所をつくったり、できるかぎり家庭に近い雰囲気を整えます。こうして家庭と園とで生活のリズムを合わせることで、「今は〜をする時間」「この後は〜をする」とわかり、1歳、2歳と自我がめばえるにしたがって、主体的に行動できるようになります。このときに大切なのは無理をさせないこと。子どもの気持ちがしっかりそちらに向いてから行動できるよう、その子の意志を尊重します。保育教諭から声をかけるときも、自分に話していると分かるように、子どものそばで言葉を手渡すように話します。

子どもの育ちは年齢が小さいほどその差は大きく、家庭によって生活のリズムも異なるため、早さも一定ではありません。その日、そのとき、1人ひとりの子どもに合わせて、大人を必要としているときのサインを見落とすことなくさりげなく手を差し伸べる。大切なのは早さよりも順序です。決して急がず、無理はさせず、乳児期だけの育ちの時間をゆっくりたっぷり過ごします。

乳児部がめざす子どもの姿

0歳

温かいふれあいを重ね情緒を育みます。

1歳

自我のめばえを見守りサポートします。

2歳

「自分でやる!」気持ちを大切にします。

課外活動

もっといろんなことを知って、もっともっと自分の世界を広げてほしいとの願いから、当園ではさまざまな課外活動を用意しています。芸術や語学、自然体験など、日常のなかで本物を知り体験することは、子どもの心にもきっと深く響くでしょう。

英語<リトルポケット>

外国の人や言葉・文化を知り興味を持って、『なんだか違うけど同じ』と感じることを大切にしています。

自然体験

時には園を離れて、山や川など自然とふれ合うことも!水・土・風の優しさや厳しさや動植物との出会いから得た感動や驚きは、子どもの心の大きな糧となります。

造形美術<アトリエココア>

言葉にならない気持ち、目に見えない大切なこと。色や形で表現する芸術は心の栄養です。

父母会の活動

こぶし会

園と一緒に子どもと保護者をつなぐためのお手伝いをしています。「子育て」という共通点を持つ保護者のみなさんが、情報交換をしながら楽しく交流できる場にもなっています。

おはなしの会「るる」

在園児・卒園児の保護者が参加しており、クラスやのびのびタイム中に楽しいお話の時間を届けてくれますよ!!絵本好き・工作好きな保護者同士の交流の場にもなっています。

おやじの会

園の行事をお手伝いしたい!そんな思いから結成された有志の会。行事のサポートや、子どもたちの楽しい時間をバックアップ。懇親会を開くなど親睦も深めています。

家庭教育学級

有志の保護者が集い、その時に興味あることを学んだり、ヨガや体操などを楽しんだり、園長先生を囲んでの座談会や給食試食会を開いたりと、いろいろな活動を意欲的に楽しんでいます。

理事長コラム

近年、ミツバチが各地で大量死している問題は、決してはちみつが取れなくなる問題だけではなく、植物が受粉するための媒介が減ることで作物が育たず、人間が生きていくための大切な糧を失っていることになります。これは、農作物に使用している農薬にあるといわれていますが、人間が思うように制御しているようで、実は様々なひずみが出始めているのです。

子どもたちはドロドロになってどんな遊びにも発展できる自然の中で過ごすこと、植物を育てること、多様な色彩や定型のない造形に感動することなど、自然こそ人が生きていくことに欠かせない豊かな恵みであることを、乳幼児期から実際に触れることで、その大切さを心に刻んでいきます。ただし、同時に、自然は時として大きな危険をはらんでいます。例え大人の管理下であっても怪我をするときはあります。しかし、完全に人間が管理しているだろう人工物に囲まれたなかでの遊びには「極度な安全」が担保されても、「好奇心をくすぐる発展」はなく、心が揺さぶられる感動もありません。そして、人間は所詮自然の猛威に手も足も出ず、福島の原発事故のように、自らが作ったものまでコントロールの効かないことがあります。ミツバチの問題についても然りです。決しておごらず、受け入れながら他と共生する力、そして、この先降りかかってくるかもしれない危険や苦痛から、自らを守る術を獲得するには、乳幼児期からの良質な経験によって「生きぬく力」を獲得するしかありません。一時の利便・利益の追求ばかりではなく、先を見通すことこそ、未来への繁栄があるというものでしょう。

さぁ!今こそ保育のあるべき本質にせまるときです!一緒に楽しみながら考えていきませんか?

学校法人 清明学園 理事長

司馬 政一

学校法人 清明学園

〒065-0010

札幌市東区北10条東14丁目2-8

TEL. 011-721-6750 FAX. 011-721-6770

info@seimeigakuen.ed.jp

幼保連携型認定こども園おかだまのもり

<自己評価結果>

〒007-0837

札幌市東区北37条東27丁目1-1

TEL. 011-783-2233

okadamanomori@seimeigakuen.ed.jp

幼保連携型認定こども園せいめいのもり

〒065-0010

札幌市東区北10条東14丁目2-8

TEL. 011-721-6750

seimeinomori@seimeigakuen.ed.jp

幼保連携型認定こども園さつなえのもり

〒007-0808

札幌市東区東苗穂8条3丁目3-20

TEL. 011-791-3703

satsunaenomori@seimeigakuen.ed.jp

幼保連携型認定こども園もえれのもり

〒007-0811

札幌市東区東苗穂11条2丁目7-1

TEL. 011-790-1080

moerenomori@seimeigakuen.ed.jp

カウリラーナーズ親子留学

コロマンデル半島 フィティアンガ(New Zealand)